早期研究体験プログラム

総合情報学部総合情報学科の学生は、1・2年次からデータ科学に関する本格的な研究を体験できます。希望する教員の指導のもと、専門家や大学院生などと触れ合いながら、研究者としての基本的能力を身につけ、将来社会をリードする研究能力を有する研究者やエンジニアをめざします。特に、バイオインフォマティクス(生命情報科学)、セキュリティ、人工知能などの分野に関わる研究に興味があり、将来、大学院進学や研究者をめざす気概がある学生にオススメのプログラムです。

プログラム内容

- 希望する研究ユニットの教員指導下で早期研究体験プログラムを開始。

- データ科学に関する最新研究などの調査を通じて、データの多様さ、データ科学研究の面白さ、研究への姿勢、基礎的な研究がいかに実践的な研究に貢献してきたかを感じ取る。

- セミナーや研究発表会に積極的に参加し、ディスカッションにも参加。

- 研究の仕方(研究基礎力)を習得。

先端データ科学研究センターとは…

先端データ科学研究センターは、生命情報、情報セキュリティ、機械学習などの分野で最先端の研究を行っています。教員が開催するセミナーには学生も積極的に参加し、早期から研究に触れる機会が豊富です。

このセンターが提供するプログラムを通じて、1年次からデータ科学の研究に挑戦できます。希望する教員の指導のもと、専門家や大学院生と交流しながら、研究の基本能力を身につけ、将来のキャリアに役立てます。

このセンターが提供するプログラムを通じて、1年次からデータ科学の研究に挑戦できます。希望する教員の指導のもと、専門家や大学院生と交流しながら、研究の基本能力を身につけ、将来のキャリアに役立てます。

在学生VOICE

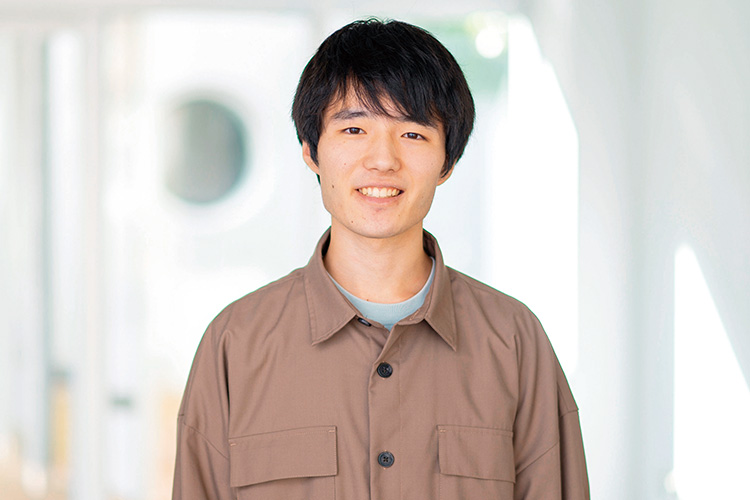

ゲームプレイヤーにとって最適なデッキを作成する研究

総合情報学部 総合情報学科 1年

千葉県立佐原高等学校 出身

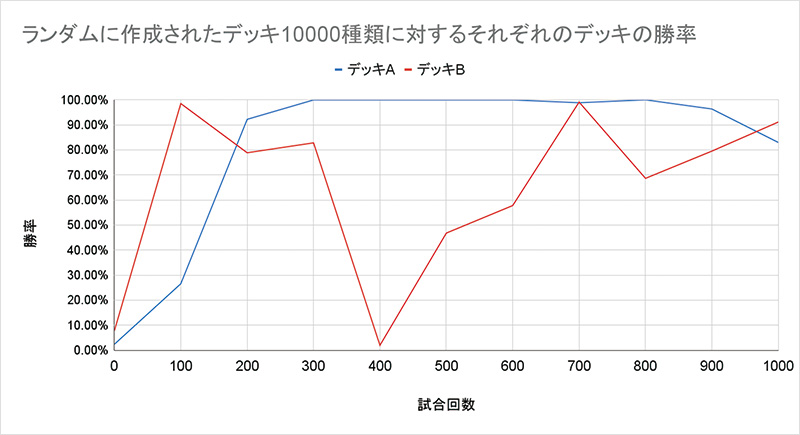

大学の授業を消化したうえで、さらに深く学んでみたいと考えてエントリーすることに。私が取り組んだのは、プレイヤーが少ない時間帯にNPC(No Player Character)と対戦する仕様のオンラインゲームで、NPC側が用意する最適なメンバーの組み合わせ「デッキ」を作成する研究です。ランダムに生成したデッキの勝率分析がメイン。プレイヤーにとって対戦が面白く感じることのできる、最適なデッキを作成することに努めました。プレイヤー数の少ない時間帯のマッチング時間短縮などの改善につながれば、うれしいですね。ゲーム関連の研究を今後も継続して、将来は制作に携わりたいと思います。

ランダムに作成されたデッキ1万種類に対するそれぞれのデッキの勝率。

抗原上の抗体やB細胞によって認識される部位を予測し新薬開発の効率を高める

総合情報学部 総合情報学科 2年

東京都立川女子高等学校 出身

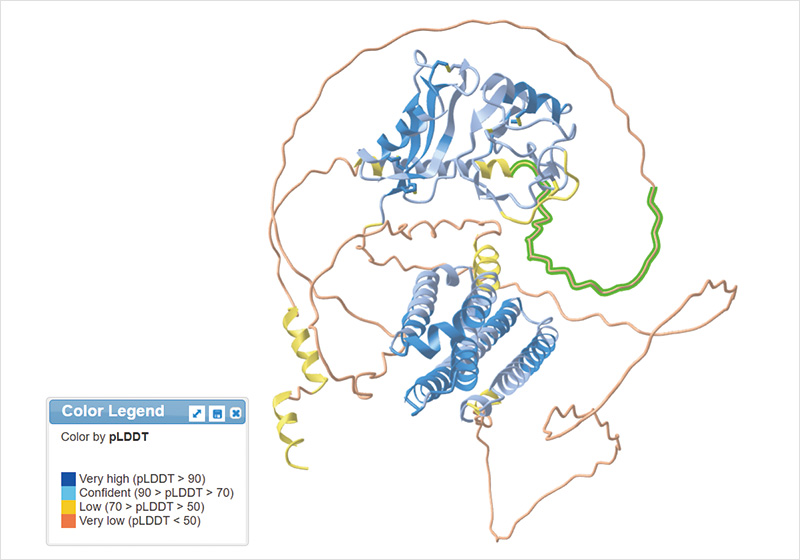

2年次の秋から早期研究体験プログラムに参加しています。研究テーマは免疫に関することです。免疫を担う細胞の1つにB細胞があり、B細胞は、抗原の一部(B細胞エピトープ)を認識すると抗体をつくって、発病を防ぎます。B細胞エピトープの構造は抗原によって異なるため、私はこれまでに知られているB細胞エピトープのデータベースから共通する特徴を解析し、未知の抗原のB細胞エピトープの部位を予測するモデルの開発に取り組んでいます。B細胞エピトープを予測できれば、抗体を人工的につくって薬として用いる抗体薬の開発にかかる時間やコストを大幅に削減できるようになります。そして将来は、難病の治療薬や治療法開発に役立つ研究に携わりたいと考えています。

B細胞エピトープに共通する特徴を機械学習で解析するためのプログラムを作成、続いてその特徴から、抗原のどこがB細胞エピトープかを予測する数理モデルを作成する。

データサイエンス研究構想コンテスト

学生が独自のデータサイエンス研究を発表し、競い合う場です。参加者は、解析対象のデータを自由に選び、独創的な研究構想をポスター形式

で発表します。経験がない学生もオープンデータセットを利用して参加可能です。発表はポスタープレビューとポスターセッションの2段階で行われ、優秀な発表には最優秀賞、データ解析賞、データ活用賞などが贈られます。

学生が独自のデータサイエンス研究を発表し、競い合う場です。参加者は、解析対象のデータを自由に選び、独創的な研究構想をポスター形式

で発表します。経験がない学生もオープンデータセットを利用して参加可能です。発表はポスタープレビューとポスターセッションの2段階で行われ、優秀な発表には最優秀賞、データ解析賞、データ活用賞などが贈られます。